一场疫情,带来了诸多行业的挑战,也促使很多产业加速升级。除了新基建、移动出行、5G通信等与生活息息相关的领域,大健康产业也正面临着井喷式的需求增长。

随着大健康产业发展及疫情期间人们对于健康需求增长,医疗器械等大健康细分领域均表现良好。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年,中国医疗器械业行业市场规模超过7000亿元,同比增长16.8%。作为医疗器械的重要组成部分,医疗耗材的发展也吸引了更多关注。

中值医疗耗材迎来春天

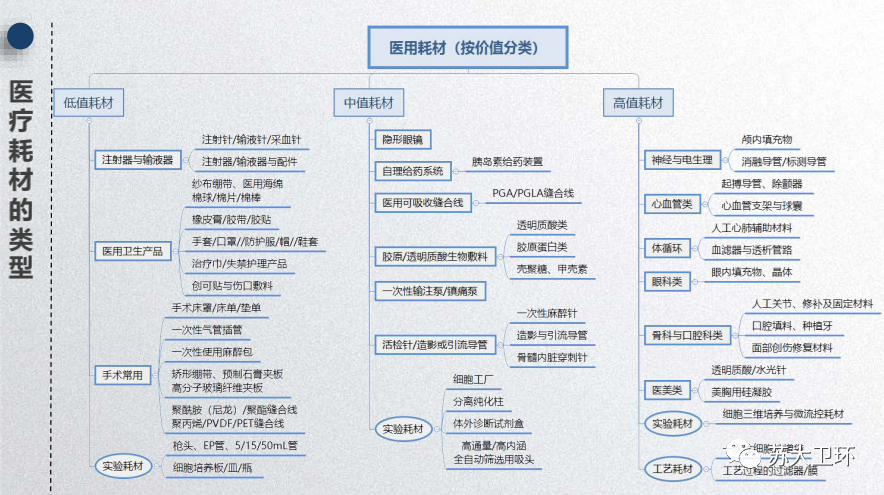

可能很多人都听过高值医疗耗材和低值医疗耗材,并能立即说出一些各自的代表产品。如,以心脏支架、人工关节、封堵器等为代表的植入材料、人工器官类以及介入器材类属于高值医疗耗材。而输液器、注射器、脱脂棉球与纱布等属于低值耗材。

从总体上看,高值医用耗材市场总体将保持持续增长,预计2026年,我国高值医用耗材市场规模将达3356亿元,但受集中采购、进口替代等因素影响,增速将逐年趋缓。相比高值医用耗材,低值医用耗材因应用广泛,同时跟随着我国人民生活水平的提高和健康需求的增长,将继续保持高速增长。

不过,在低值和高值耗材之间,似乎缺失了一块拼图。

“我所说的中值医疗耗材,主要指健康人可使用、病人可自理的一些产品,如隐形眼镜、医美产品、自理给药系统、自控注射/镇痛泵、移液枪头等,其单品价格在200-2000元不等,工艺质量通常为十万级洁净间。由于操作简单,价格也不会极端昂贵,一般人即可使用,即使不小心弄坏了,也不会产生大的风险和损失。” 张乐帅教授创造性地提出了“中值耗材”这一新观点。"

中值医疗耗材的特殊之处,在于它很大程度上脱离了医院这个固定的使用场景。张乐帅教授认为,目前的消费者市场显现出中值医疗耗材巨大的购买和使用需求。甚至在不远的将来,一些中值医疗耗材可以像日用品一样通过网购平台进行消费。

而张乐帅教授这一观点从下面的数据中也可见一斑。根据国家药监局披露的最新数据表明,全国进行医疗器械网络销售的备案数量从2020年10月的2万个,飙升到2021年11月的7.3万个。第三方医疗器械的网络平台备案数量在2020年12月底的209个跃升到347个,增长率是近两年之最。短短一年之内,医疗器械网销平台如雨后春笋一般不断涌现,争先恐后想要抢占先机。而张乐帅教授所提到的中值医疗耗材,无疑成为一众竞争者们重点关注的核心类目。

而在这种市场局势下,国家药品监督管理局(NMPA)也紧随市场动向,及时调整对应的监管规则。

材料和加工技术赋能医疗耗材行业

近年来,临床医学、材料、生物、机械加工等相关领域的技术革新,如3D打印、新材料、生物再生、计算机辅助等新型技术的发展,也推动着高值医用耗材行业飞跃式、高质量的发展。

尤其值得一提的是3D打印技术,3D打印以其自身精准度高、个性化和复杂成型等特点,受到医疗耗材领域的高度关注。个性化手术工具、医疗护具、矫正器、个性化植入物等都是3D打印技术在医疗耗材领域的成功应用。如在骨外科中,骨病损状态通常是千差万别的,因此用干骨缺损修复的植入物也必须是个体化定制。3D打印技术则能很好地解决这一问题,除了骨科,在整复外科、口腔科、眼科等也能发挥其技术特性。

而另一方面,医疗耗材生产所涉及的材料类型也非常广泛,主要有聚合物、金属、陶瓷及含有金属、陶瓷、聚合物的多种类型材料的复合型材料。如果我们把重点放在聚合物材质上,会发现聚合物又可以细分为商品化聚合物(以PE、PP、PVC、ABS等为典型代表)、工程化聚合物(包括PET、PBT、 PA、PC、PDMS等)和高性能聚合物(包括聚酮、聚砜、聚芳酸盐、液晶聚合物、聚醚醚酮等)。

“每种材料都有其优势和适合的领域。”张乐帅教授解释道。

“商品化聚合物的优势在于价格较便宜,可以大量应用在简单的流体容器、管道、注射器、设备外壳、口罩等领域;

而相较于商业化树脂,工程化聚合物提高了耐热性、耐磨性、耐电性和耐溶剂性,具有更高的熔点和/或玻璃化转变温度,其用途相对更为宽广,如PET可用于器械包装材料和具有束缚力的弹性绷带、PA 6/66用于足下垂矫正器和康复轮椅,等等;

高性能聚合物具有高强度、高熔点、高玻璃化转变温度、良好生物相容性、电隔绝性、低摩擦表面等优势,在骨科和脊柱植入物,以及外部设备中的泵、活塞、密封件等领域拥有广阔的应用前景。”

然而,医疗耗材的生产商在实际选择材料时并不能仅仅从材料本身的性能考虑,还要考虑其他诸多因素。张乐帅教授此前提出过较有指导意义的“12条材料选择原则”,分别从机械性能、表面特征、物理特性、化学特性、流变特性、生物相容性、颜色感觉、耗材开发商、组件生产商、注册地产商、性价比值等角度综合考量。

医疗耗材的风险评估准则在改变

随着医疗技术的发展,医疗耗材为临床患者带来诸多益处的同时,因其与人体直接或间接的接触而可能引发的潜在生物学风险也备受世人关注。

这些风险与医疗耗材生产原料及工艺流程有密切关系。从前端的单体聚合、添加剂的使用、医疗耗材的成型,到后端组件的灭菌与装配,最终形成具有功能的终端医疗耗材,在整个生产链条中有多个环节都有可能产生新老物质。如原料自带的残留单体、溶剂、引发剂、抗氧化剂、低聚物、降解物、药物杂质等;增韧剂、增塑剂、颜色剂、脱模剂等添加剂的使用;组件包装过程中的耗材内部物质相互作用;灭菌方式导致的材料降解、产生的新杂质、极端的运输条件下产生的新杂质、存储过程中产生的新杂质等。

“过去,医疗耗材在临床试验之前,会通过动物试验来验证其安全性。现在这个理念已经发生了一些转变,自从ISO10993-1:2018推出以后,国家正在积极推进新版GB16886-1采标的落地。” 对于这一问题,张乐帅教授也分享了自己的看法。“我个人认为医疗耗材行业要特别重视ISO 10993-1:2018标准,虽然目前它还没有正式转化成GB/T 16886.1:2011,但我认为未来对于医疗耗材,尤其是高值医疗耗材意义重大,从化学表征到理化表征,到沥滤物的提取分析、后期的毒理评估,ISO 10993-1:2018均提出了更高的要求。”

这意味着,考虑医疗耗材潜在的生物学风险,并不需要针对所有风险点都开展生物学测试,还可通过“评价”的方式开展物理/化学表征及毒理学风险评估、基于已有的临床应用历史和人体接触数据对医疗耗材的生物学风险进行评估。

在近年来更新的ISO 10993-1:2018应用指南中,强调了通过化学表征测试和毒理学风险评估进行生物学评价的思路,不仅可以豁免不必要的生物相容性测试及避免人力、物力和动物资源的浪费,还可以基于已有的研究数据更加充分地评估器械(尤其是持久性植入的高风险类器械)中潜在的生物安全性风险(如慢性毒性、致癌性和生殖毒性等),从而优化生物学测试方案,最终达到安全性评价的目的。

写在最后

曾经/现在的生物学评价方式主要考虑医疗耗材如何与身体接触、它们在体内暴露时持续的时间,由此进行常规体内外生物测试并得到给客户的测试报告。而这是远远不够的。

未来已来!可以预见的是,人们一定会对医疗耗材风险评估、生物评价、化学表征提出更高的要求,之前被忽略的最终产品所用的原料与助剂特征、加工工艺与杂质情况、表面内部形态结构、可沥滤物成份以及降解过程与降解物都将成为其中的重要考虑。

注:文章内容摘自荣格传媒20220222发布采访张乐帅教授一文,原作者班红芳